| 甘草 为豆科植物甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch.、胀果甘草 Glycyrrhiza inflata Bat.或光果甘草 Glycyrrhiza glabra L.的干燥根和根茎。 | |

|---|---|

| 别 名 | 美草、蜜甘(《神农本草经》),蜜草、落草(《名医别录》),国老(陶弘景),灵通(《记事珠》),粉草(《群芳谱》),甜草(《中国药植志》),甜根子(《中药志》),棒草(《黑龙江中药》)。 |

| 植 物 | 甘草 |

| 出 处 | 《中国临床药物大辞典》 |

【采收加工】

春、秋二季采挖,除去须根,晒干。

【炮制】

- 甘草:除去杂质,洗净,润透,切厚片干燥。

- 炙甘草:将甘草片加入炼熟的蜂蜜与少许开水,拌匀后稍焖,放锅内炒至深黄色和不粘手时,取出晾凉(每100kg用炼熟蜂蜜25~30kg)。

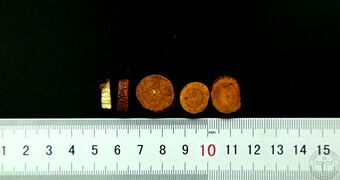

【性状特征】

- 甘草:呈圆柱形,长25~100cm直径0.6~3.5cm。外皮松紧不一。表面红棕色或灰棕色,具显著的纵皱纹、沟纹、皮孔及稀疏的细根痕质坚实,断面略显纤维性,黄白色,粉性,形成层环明显,射线放射状,有的有裂隙。根茎呈圆柱形,表面有芽痕,断面中部有髓。气微,味甜而特殊。

- 胀果甘草:根及根茎木质粗壮,有的分枝,外皮粗糙,多灰棕色或灰褐色。质坚硬,木质纤维多,粉性小。根茎不定芽多而粗大。

- 光果甘草:根及根茎质地较坚实,有的分枝,外皮不粗糙,多灰棕色,皮孔细而不明显。

- 甘草片:多为类圆形或椭圆形的厚片,直径0.8~3.5cm。外表面棕红色至灰棕色,松紧不一,具细纵皱,粗糙或稍平滑;切面略显纤维性,黄白色,粉性,有明显的形成层环及放射状纹,有的具裂隙。气微,味甜而特殊,有入喉感。嚼之无豆腥味。

- 炙甘草:类圆形或椭圆形厚片,周边红棕色或灰棕色,微有光泽,切面黄色或深黄色,形成层环明显,射线放射状。质稍黏。具焦香气,味甜。

【化学成分】

甘草的主要成分是黄酮、三萜皂苷,还含有氨基酸、生物碱、挥发性成分、多糖等。甘草的黄酮、三萜皂苷是其主要药理活性成分。《中华人民共和国药典》2015年版规定,甘草药材按干燥品计算,含甘草苷(C21H22O9)不得少于0.50%,甘草酸(C42H62O16)不得少于2.0%;甘草饮片按干燥品计算,含甘草苷不得少于0.45%,甘草酸不得少于1.5%。

【药理毒理】

- 肾上腺皮质激素样作用:临床试验表明,维持固定的饮食之后,健康对象每天口服20~45g甘草制剂(含甘草酸、甘草次酸),所有对象均出现了尿钾排泄增加而尿氯化物、钠和水排泄减少。甘草的肾上腺皮质激素样作用主要与甘草酸、甘草次酸和甘草甜素有关。

- 免疫增强作用:给60Coγ射线和环磷酰胺联合处理后的贫血小鼠灌服炙甘草水煎剂(0.5m1,含生药0.5g/ml)8d,能增加小鼠脾结节、白细胞和骨髓有核细胞数量2。0.5%和2%甘草粗提物按0.3ml/尾腹腔注射鲫鱼后对其血液溶菌酶活性具有增强作用;对嗜水气单胞菌的杀菌活性在实验前期还能提高血液淋巴细胞计数和白细胞吞噬活性升高,到中后期停止上升趋势,保持一个较高水。

- 抗菌、抗病毒

- 抗菌:100%甘草浸出液滤纸片对大肠埃希菌金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌乙型链球菌均有明显抑菌作用。甘草水煎剂对铜绿假单胞菌、枯草杆菌、变形杆菌、金黄色葡萄球菌表皮葡萄球菌、变形杆菌、链球菌的MIC分别为0.4、0.05、0.2、0.025、0.05、0.2、0,025g/ml。

- 抗病毒:采用细胞病变抑制实验观察甘草水提液与甘草酸在体外HeLa细胞培养中对呼吸道合胞病毒(RSV)的抑制作用,甘草水提液TC50为5.1mg/ml,抑制RSV的ECs为0.215mg/ml,TI为23.72;甘草酸的TC50为0.52mg/ml,没有明显抑制RSV的作用。

- 抗炎:甘草煎剂(2g生药/ml)4、2、1g/kg对小鼠灌胃,连续3d,可显著降低二甲苯致小鼠耳廓肿胀;4、2g/kg对小鼠灌胃,连续7d,则可明显拮抗醋酸所致的急性炎症反应,使毛细血管通透性降低,腹膜中渗出的 EvansBlue含量明显减少;2.8、1.4、0.7g/kg对大鼠灌胃,连续3d,可明显减轻大鼠蛋清性足跖肿胀;2.8、1.4g/kg对大鼠灌胃,连续7d,可明显减轻棉球所致肉芽肿胀。

- 对呼吸系统的影响

- 止咳、祛痰:对小鼠灌胃甘草黄酮100、150、200mg/kg、甘草浸膏250、500mg/kg、甘草次酸20mg/kg,均能提高半数小鼠咳嗽的吸气时EDT50,能提高SO2引咳的潜伏期;小鼠灌胃甘草黄酮50、100、200mg/kg、甘草浸膏250、500mg/kg、甘草次酸10、20mg/kg,除甘草黄酮50mg/kg对酚红排泌无作用和甘草次酸10mg/kg对酚红排泌及毛果芸香碱法祛痰无作用外,其他均能增加小鼠气管段酚红排泌量,增加毛果芸香碱祛痰法滤纸量。镇咳祛痰强度甘草次酸>甘草黄酮>甘草浸膏。

- 平喘:1g/ml甘草煎剂给卵蛋白致敏建立的慢性哮喘模型小鼠灌胃,0.5m只,治疗后小鼠肺组织的炎症病理变化减轻,血清IFN-γ水平升高,IL-4水平降低。离体实验表明,当甘草浓度为27.95mg/ml时对组胺引起豚鼠气管收缩有明显抑制作用,甘草在13.97~27.95mg/ml浓度范围内与紫菀合用对抑制组胺引起气管痉挛有显著的协同作用。

- 对消化系统的影响

- 对胃肠运动的影响:小鼠灌胃不同剂量的甘草煎剂(3.75、7.5、15、20、40g/kg),连续5d,较小剂量3.75g/kg的甘草煎剂可延长小鼠的胃半排时间,随着剂量的加大它又可缩短小鼠的胃半排时间较小剂量的甘草煎剂3.75g/kg对小鼠小肠的推进功能有抑制作用,随剂量的加大,小肠推进率加大。

- 抗胃溃疡:500mg/kg甘草浸膏对大鼠水浸拘束应激致腺胃部溃疡模型有显著抑制作用,甘草抗溃疡的主要成分为芹糖甘草背、甘草酸。

- 抗结肠炎:甘草甲醇提取物FM。分别给溃疡性结肠炎模型小鼠灌胃300、200、100mg/kg,连续灌胃14d,可不同程度地改善TNBS/乙醇所致溃疡性结肠炎小鼠体质量下降和腹泻症状,明显降低结肠黏膜粘连及其溃疡分值和脾脏指数,且可增高MPO活力。

- 对胆的作用:对大鼠十二指肠给予10、5ml/kg甘草浸膏(每毫升相当于原生药lg)能显著促进麻醉大鼠的胆汁分泌,并能显著增加单位时间内胆汁中直接胆红素的含量,作用持续1~2h。

- 保肝:对四氯化碳所致急性肝损伤小鼠灌胃甘草提取物低剂量(2.5g/kg),高剂量(5.0g/kg连续7d,能明显降低模型小鼠的ALT、AST升高,降低小鼠肝组织MDA含量,增加SOD活性,病理观察发现高剂量组炎性肝细胞明显减少,肝细胞脂肪变性明显好转,正常肝细胞数目增多,低剂量组效果稍差。

- 对泌尿系统的影响:对尾静脉注射阳离子化牛血清白蛋白(CBSA)诱导的系膜增生性肾小球肾炎模型大鼠灌胃甘草水提物5g/kg,连续4周,可明显降低模型大鼠尿蛋白、血清BUN、Cr及IL-2、IL-6、TNF-a和NF-kBn。

- 抗氧化,延缓衰老:0.25g/kg生甘草拌食喂养12个月龄大鼠至18、24个月,发现老龄大鼠标记神经元树突分枝增多,突起伸长、弯曲,梭形细胞明显增多,NT标记和NT-LENK双标记神经元更加明显。NT和LENK标记神经元的灰度值和平均面积分别在9~12月开始明显增加,喂饲甘草大鼠与同月龄正常大鼠相比在细胞数、灰度值、平均面积等方面均有显著改善。老龄小鼠灌胃甘草煎剂(10g/kg),连续20d,可明显提高衰老小鼠胸腺中SOD活性,明显降低MDA含量。

- 对心血管系统的影响。

- 对心肌损伤的保护作用:灌胃炙甘草0.01g/20g,连续2周能使CVB3感染的病毒性心肌炎小鼠的心肌病理改变得到显著改善。

- 抗心律失常:甘草水提液(4g生药/kg)灌胃能明显对抗乌头碱20g/kg和BaCl2mg/kg静脉注射以及结扎左冠状动脉前降支诱发的大鼠室性律失常,也能明显对抗CaCl2-Ach(CaCl20.6%+Ah0.002%)混合液10ml/kg静脉注射诱发的小鼠心房纤颤或扑动,大鼠心电图实验证明甘草水提液有负性频率作用以及负性传导作用,这些作用可能是甘草水提液抗心律失常作用的药理学基础(2。

- 抗休克:腹腔注射0.3%甘草LX(盐酸缓冲液浸泡后过滤经66%饱和硫酸铵沉淀后,透析、煮沸,冷冻干燥所得)0.8ml,可明显降低BPO-蛋白致敏大鼠过敏性休克发生率和死亡率,降低大鼠血清抗体峰效价和肺组胺含量。

- 降血脂、降血糖

- 降血脂:甘草酸灌胃给药(50、100mg/kg)能降低幼大鼠和新鲜蛋黄液诱发的高脂小鼠血清TC、甘油三酯含量;40、80mg/kg灌胃能降低高脂饮食喂食的家鸽血清胆固醇含量,改善主动脉粥样硬化性病理改变(2。2)降血糖:2mg/ml的甘草乙醇提取物的70%、95%乙醇大孔树脂洗脱部位的α-葡萄糖苷酶抑制率分别为95.7%、99.8%,IC50分别为0.043、0.015mg/ml。

- 对神经系统的影响

- 对学习记忆的影响:对东莨菪碱致学习记忆障碍大鼠连续灌服甘草醇提物200、400mg/kg,连续15d,可提高大鼠被动回避及“Y”型迷宫行为学学习记忆成绩。

- 对脑损伤的保护作用:给线栓法建立的大鼠大脑中动脉(MCA)缺血再灌注模型灌胃甘草总黄酮(10、50、00mg/kg)能促进模型大鼠24h后神经功能恢复,甘草总黄酮能明显降低血清、脑组织中的MDA、NO含量,提高体内SOD的活性。

- 抗肿瘤:甘草水溶物可诱导胃癌MGC803细胞凋亡,其作用随甘草水溶物浓度升高和作用时间延长而增强。甘草水提物甘草酸1200g/ml甘草总黄酮50g/ml对乳腺癌BCAP37细胞具有良好的增殖抑制作用。对经静脉接种黑素瘤B16细胞后1、3、5、7d给予甘草酸10mg/kg,可使肺转移明显减少,且如用甘草酸处理过的小鼠脾脏CD:T细胞接种荷B16细胞小鼠,则肺转移率同样明显下降抑制率为84%。

- 安全性研究:自甘草残渣中分离一种水溶性葡聚糖GPS对小鼠经口给药LD50大于10.00g/kg。小鼠灌胃甘草次酸钠的LD50为406.15mg/kg,腹腔注射LD50为141.52mg/kg,LDs的95%平均可信限分别为(406.15±91.38)mg/kg及(141.52±28.66)mg/kg。

- 体内过程:大鼠对于口服给予甘草皂苷(GL)的主要代谢产物甘草次酸(GA)的吸收大于GL,小肠中的吸收多于大肠,GL大部分在大肠中被肠道细菌作用而代谢成为活性代谢产物GA并从大肠被吸收,口服GL的生物利用率仅约为1%,腹腔注射GL可使其生物利用率大幅提高。大鼠静脉注射GL后,大部分GL可与血浆蛋白结合而被转运,一部分迅速分布到肝脏,也有很少量可较缓慢地分布至其他脏器组织。GL在体内的代谢主要发生在两个部位,一是在消化管内,口服给药的GL可在消化管内被肠道细菌分解成为GA而被吸收;二是在肝脏中,静脉给药或从肠道吸收的GL可在肝脏中被转化为GA,GA也可在肝脏中通过羟化反应被转化,反应在肝细胞微粒体中由氧化酶系统催化完成。血浆中GL和GA主要从胆汁排泄,部分可从尿中排出

. 甘草酸单次静脉注射aGL或BGL53mg/kg(xGL和pGL为甘草酸的两个差向异构体)后分布迅速,除血外,肝中含量最高,肺、肾、脂肪、心、卵巢肠、脾、睾丸、肌肉中药物含量依次减小,脑中最低;肠肝循环的第二峰现象出现在30min时;aGL静脉注射后早期肝含量显著高于BGL,血及其余组织脏器药物含量明显低于BGL或与其相近;随时间的延长药物含量迅速降低的同时肠浓度渐高,至180min时aGL各组织脏器(除肠外)药物浓度接近或低于检测限,BGL则仍维持较高浓度,是峰值的30%~70%。

【药性】

甘,平。归心、肺、脾、胃经。

【功能主治】

补脾益气,清热解毒,祛痰止咳缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒缓解药物毒性、烈性。

【临床应用】

- 临床常用

- 心气虚之心动悸,脉结代:本品长于补益心气,适宜于心气虚之心动悸、脉结代者,可单用,或与人参、阿胶、桂枝等补气养血、温阳通脉药配伍。

- 脾气虚证:本品补脾益气之力缓和,治脾气虚证,多入复方。

- 咳嗽气喘:本品能祛痰止咳,单用有效,通过配伍,用于寒热虚实多种喘咳,不论外感内伤,或有痰无痰。

- 脘腹、四肢挛急疼痛:本品味甘能缓,善于缓急止痛,适宜于脾虚肝旺之脘腹挛急作痛,或阴血不足,肝失所养之四肢及脘腹挛急作痛。

- 痈肿疮毒,药物、食物中毒:本品生用有良好的解毒功效,应用广泛。

- 调和药性:本品与寒热温凉补泻等各类药物同用,有缓和药性、调和药性的功效。

- 临床新用:甘草可用于治疗特发性血小板减少性紫癜。

【用法用量】

2~10g

【成药例证】

- 六一散(《中华人民共和国药典》2015年版)

药物组成:滑石粉、甘草

功能主治:清暑利湿。用于感受暑湿所致的发热、身倦、口渴、泄泻、小便黄少;外用治痱子。 - 气痛丸(《中华人民共和国药典》2015年版)

药物组成:木香、甘草、煅赤石脂、积实(炒)、朱砂粉

功能主治:行气止痛,健胃消滞。用于气机阻滞,脘腹胀痛。 - 四君子丸(《中华人民共和国药典》2015年版)

药物组成:党参、炒白术、茯苓、炙甘草

功能主治:益气健脾。用于脾胃气虚,胃纳不佳,食少便溏。 - 四逆汤(《中华人民共和国药典》2015年版)

药物组成:淡附片、干姜、炙甘草。

功能主治:温中祛寒,回阳救逆。用于阳虚欲脱,冷汗自出,四肢厥逆,下利清谷,脉微欲绝。 - 玄麦甘桔颗粒(《中华人民共和国药典》2015年版)

药物组成:玄参、麦冬、甘草、桔梗。

功能主治:清热滋阴,祛痰利咽。用于阴虚火旺,虚火上浮,口鼻干燥,咽喉肿痛。

【注意事项】

不宜与甘遂、京大戟、海藻、芫花同用。

【贮藏】

置通风干燥处,防蛀。